Crónica

Do bar ao sushi – amor em tempos de pandemia

Cumpro muito bem o estereótipo negativo da mulher brasileira puta pelos meus traumas freudianos com compromisso. Não que eu, de fato, leve uma vida libertina, o que é contraintuitivo de acordo com os preceitos e preconceitos da sociedade, mas, de maneira geral, tendo a preferir relações casuais a algo mais sério. De sério basta minha vida profissional. Minha faculdade também. Meu curriculum vitae e a minha relação com meu pai. Que o pessoal seja leve e solto. Descompromissado.

Assim, troquei muitos buquês de rosas por umas cervejas num bar, andar de mãos dadas por rir de piadas sem graça, conhecer família por virar memória. Memória boa, de uma noite só. Tipo fantasma, que aparece tão rápido quanto desaparece. Que some de vez em quando e volta a sumir de novo. Instável, inconsistente, inconstante. Enfim, descompromissada.

A pandemia, portanto, atrapalhou meu estilo de vida. Presa em casa, com contatos diminutos, não convém a vida da noite, soturna, lobo solitário. E assim fiquei solteira sem ser solteira. Triste vida dos solitários.

Porque há uma diferença entre ser e estar solteira. Solteiro não é só uma condição de relacionamento – pode ser um estado de espírito. Alguém pode estar solteiro sem ser solteiro. Essa pessoa, por exemplo, pode ter uma alma romântica – algo que eu pessoalmente não tenho – e mesmo na ausência de um parceiro emanar aquele perfume delicado de eu gosto de um relacionamento sério e prefiro uma palheta de cores em bege a em gelo para a mesa de bolo das minhas bodas de vinte e cinco anos. Não é sobre o status de relacionamento. É sobre a alma do indivíduo. Em alma, esse nosso exemplo já se casou, teve filhos e todo mundo aspira viver um romance como o dele – mesmo que, na fatualidade da existência, esse romance ainda não venha a existir.

Ser solteiro é diferente de estar solteiro. É algo sobre independência. Sobre ser gatuno, malandro, virar shot de vodca sem fazer careta. É flertar sem ter interesse, piscar de canto de olho só para ganhar atenção – ou bebida de graça, quem sabe. Tem um que de agridoce, é viver os altos muito altos e os baixos muito baixos. É estar numa multidão estando sozinho. É se sentir sozinho no meio de todo mundo. É não gostar de cerveja e passar a gostar de cerveja de tanto que bebe só para socializar. Virar uma garrafa de vinho sozinha numa quarta-feira a noite porque… Por que não? Não saber esperar os outros para ver série junto, sair para encontros como quem sai para ir ao mercado. Agarrar qualquer migalha de amor e aceitar. Afinal qualquer migalha basta – e um pão inteiro, convenhamos, passa a ser suspeito demais.

Ser solteiro é sobre não saber aceitar amor.

E está tudo bem com isso. Faz parte, acontece.

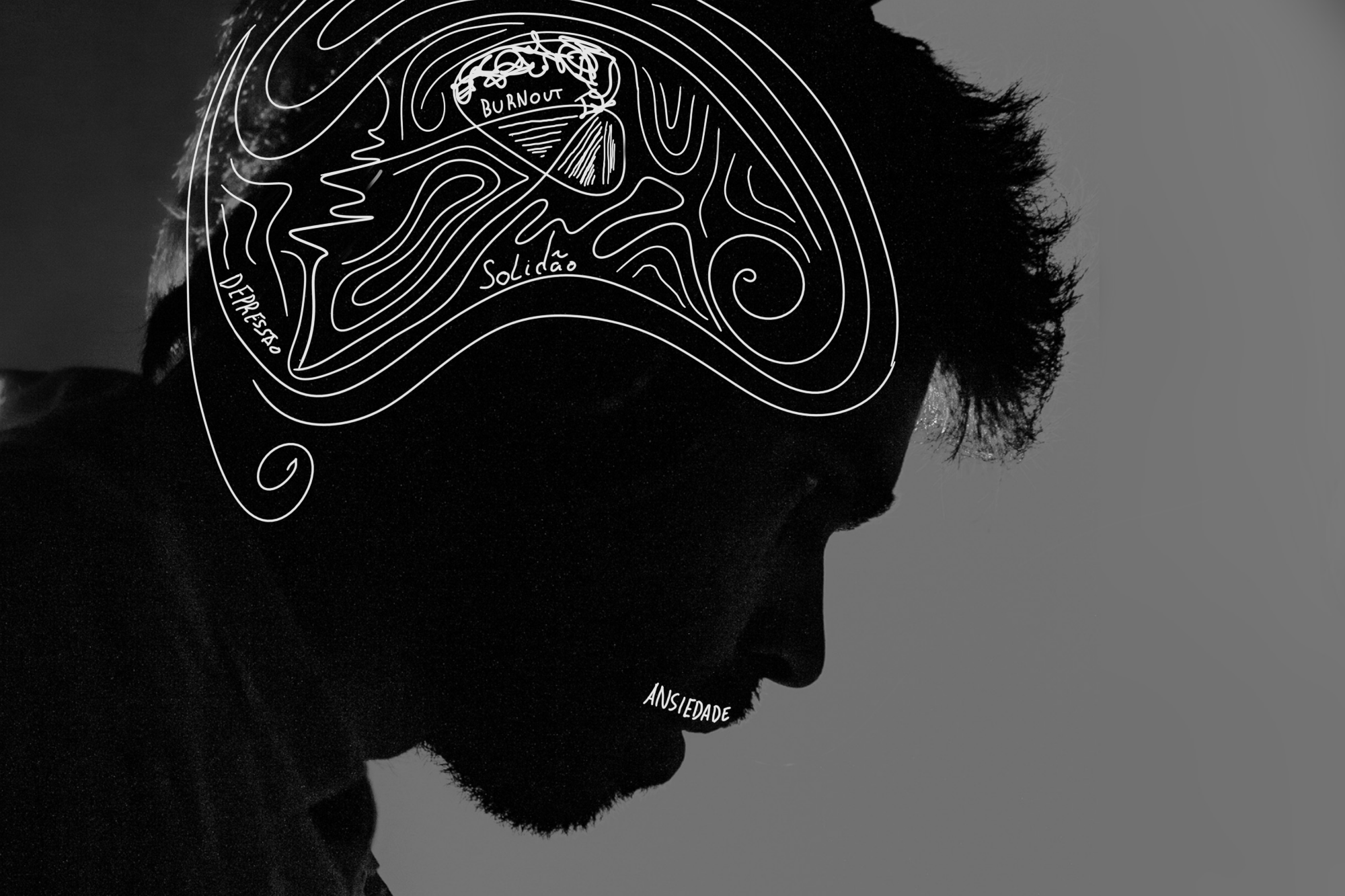

A pandemia, todavia, estragou minha vida de solteira. Tirou toda a parte divertida, os flertes que não dariam em nada, perguntar pela milésima vez o que a pessoa faz da vida só para não deixar o assunto morrer. Ceifou completamente, me deixou em casa, sem a parte de ser meio da vida e só com o proto-alcoolismo que todo jovem tem. Sem graça. Tirou parte da minha identidade.

A pandemia acabou com a vida do solteiro. Ela foi feita para os românticos, com seus relacionamentos saudáveis e estabilidade emocional. A COVID requer que você tenha alguém contigo em casa, para ver filme juntinho e lhe consolar quando você chora copiosamente pelos mais de 400 mil mortos no Brasil. Talvez para chorar junto também, quem sabe.

E eu, como solteira de alma, não sei fazer essas coisas. Não sei ser carinhosa, dar amor e receber amor. Sei ser capacho, ser otária. Ser feita de gato-e-sapato, ser segunda opção. Afinal, brasileira é tudo puta, só serve para ser segunda opção mesmo, é o que dizem. Ou pelo menos o que me disseram. Sei fumar cigarro e aceitar que o máximo de carinho que vou receber é que me paguem a conta – muito embora, geralmente acabo pagando. Cavalheirismo ainda existe nos dias de hoje.

Dessa forma, inegavelmente fui pega de surpresa quando um dos relacionamentos descompromissados, conversa de cá para lá, vai e volta, nada sério, nada de verdade, me chamou para um sushi. Ou melhor. Me convidou para comer sushi na casa dele. Período de desconfinamento, queridos portugueses, tudo de acordo com a DGS. Aos brasileiros, fora Bolsonaro e fica em casa.

No jargão dos solteiros, chamar para casa é chamar para foder. Geralmente, o prato principal acaba sendo você. Mas era comida japonesa. Sushi. De graça. E eu tinha a liberdade de não consentir – ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Fui. Ledo engano, erro rude.

O sushi foi, de fato, só um sushi – sem segundas intenções. Mas veio acompanhado de perguntas.

“Do que você gosta?”

“Quais são seus sonhos?”

“O que você prefere?”

E terminou com um convite para um outro sushi.

E o outro sushi terminou com um convite para a gente ver aquela série que acabou de lançar. E o convite para ver aquela série que acabou de lançar virou um convite para passar o fim de semana aqui em casa. E o fim de semana aqui em casa terminou com uma videochamada com os pais e, bem, não, eu sou só uma amiga.

E a videochamada virou feriado de Páscoa juntos. Os meus amigos viraram nossos amigos e aquela série virou a nossa série. E eu me peguei fazendo playlist para essa pessoa um dia desses e ela me liga quando tem um sonho ruim.

Eu sou solteira, solteira é sobre um estado de espírito.

Mas talvez eu devesse me permitir a sorte de um amor tranquilo.

Artigo da autoria de Débora Magalhães Binatti